扎根人文,向上生長

宋藝萌 法學(xué)院 一等獎(jiǎng)

2021年那個(gè)攥著湖南人文科技學(xué)院錄取通知書�,站在校門口手足無措的姑娘,與此刻即將奔赴研途的自己�����,在記憶的褶皺里重疊又分離���。暮色漫過致遠(yuǎn)樓頂時(shí)�,海園廣場總像浸在蜂蜜里的琥珀��,我常在圖書館頂層眺望這片熟悉的校園�����,看忙碌的園丁為綠化澆水,看年輕的身影抱著書本匆匆穿過林蔭道�����,那些與母校共度的時(shí)光便如同老唱片般���,在記憶里緩緩轉(zhuǎn)動(dòng)���。

初入校園時(shí) , 九月的驕陽炙烤著大地�,空氣里浮動(dòng)著熱浪��, 是作為一個(gè)山西人從未感受過的熱����。 我拖著沉重的行李箱站在宿舍樓前,望著七樓的高度直犯愁 ���, 這時(shí)���,一位 掛著工作牌的 學(xué)長快步走來,笑容爽朗:“學(xué)妹�, 你是法學(xué)院的嗎? 我?guī)湍悖 ?/span> 在我還沒有緩過神來�����, 他 一把 接過行李�����,大步流星地往上走��,汗水很快浸透了后背�。 由于我當(dāng)時(shí)初到學(xué)校性格靦腆,千言萬語只化作了一聲“謝謝學(xué)長”�。 當(dāng)我氣喘吁吁爬上七樓,推開宿舍門����, 幾 個(gè)熱情的身影撲面而來 , 初次見面的局促在笑聲中化作了溫暖的擁抱�。時(shí)光飛逝, 四 年后的畢業(yè)季��,我們再次聚在宿舍門前��,陽光依舊熱烈����,鏡頭定格下青春的笑顏�,那些一起走過的日子��,都成了生命中最璀璨的星光�。

在大一階段,我的社工專業(yè)認(rèn)知還停留在“社區(qū)大媽調(diào)解糾紛”的刻板印象里�,直到第一節(jié)小組工作課,羅玲老師讓我們用“生命線”畫出成長軌跡��。當(dāng)我在紙上勾勒出生命曲線時(shí)���,鄰座的同學(xué)突然握住我的手:“原來每個(gè)人都是帶著故事來相遇的��。”那一刻��,專業(yè)課本上的“同理心”三個(gè)字第一次有了體溫���。

大二時(shí)期�����,我加入了袁明老師的冷水江市鄉(xiāng)村兒童關(guān)愛行動(dòng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)����。每隔一周我們會(huì)下鄉(xiāng)為兒童們開展服務(wù),內(nèi)容包括安全教育����,性教育,矯正不良行為等��,激發(fā)鄉(xiāng)村兒童的主人翁意識�����。其實(shí)在開展大半年服務(wù)期間���,我會(huì)自我懷疑我們所做的服務(wù)能夠幫助到兒童嗎��,對他們有用嗎�����?在一次鄉(xiāng)村兒童“杰出小懂事”訓(xùn)練營上一位小朋友的發(fā)言真正讓我找到了這個(gè)答案�。他說:“非常感謝這些社工哥哥姐姐周末利用自己的空余時(shí)間來陪伴我們���,給我們帶來好玩的游戲���,教會(huì)了我們許多知識���。”那一刻我好像感受到了作為一名社工去關(guān)愛鄉(xiāng)村兒童的真正意義所在�����,深刻體會(huì)到社會(huì)工作“助人自助”的價(jià)值����,也更加堅(jiān)定了深耕社會(huì)工作領(lǐng)域和考研的決心,立志要用更專業(yè)的能力為更多弱勢群體排憂解難���。

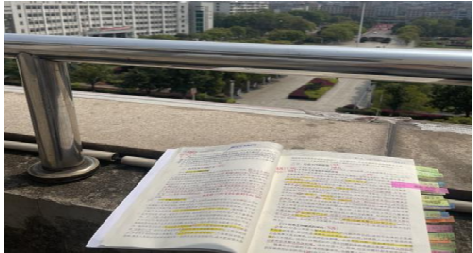

真正的蛻變發(fā)生在大三備考研究生階段�����,在袁明老師的鼓勵(lì)與支持下我選擇了報(bào)考南開大學(xué)。備考南開的日子里���,書桌前貼著的“允公允能��,日新月異”校訓(xùn)����,與母校“謀近以致遠(yuǎn)��,養(yǎng)根而俟實(shí)”的箴言遙相呼應(yīng)����。那些在圖書館樓道背誦理論的日夜;那些模擬考試時(shí)��,反復(fù)打磨案例的清晨���,最終匯聚成了通往夢想的階梯��。

如今回望��,法學(xué)院的老師們給予了我充分的人文關(guān)懷�����。我們的班主任譚景林老師總會(huì)提醒我們參加一些考試���,為自己的未來發(fā)展拓寬道路,那些細(xì)致入微的幫助���,那些不倦的督促與引導(dǎo)�,早已化作心底最堅(jiān)實(shí)的力量,照亮我們奔赴未來的道路��。人文的教學(xué)樓���,不僅是知識的殿堂��,更是見證我褪去青澀的成長劇場��。從模仿者到踐行者���,這段旅程教會(huì)我:真正的成長,是將母校賦予的專業(yè)力量���,化作照亮他人生命的微光��。當(dāng)海河的風(fēng)掠過耳畔時(shí)��,我知道����,湘江之畔播下的種子�����,已在津門沃土悄然生長�。